三国志の歴史において、党錮の禁(とうこのきん)と黄巾の乱(こうきんのらん)は重大な出来事として知られています。

この二つの出来事は、中国の政治と社会に大きな影響を与え、後の三国時代への道筋を築く重要な役割を果たしました。

この記事では、党錮の禁から黄巾の乱への流れを辿りながら、その背後にある背景と影響を詳しく解説します。

党錮の禁は漢朝末期に起こった一連の弾圧事件で、官僚と知識人たちが迫害を受けた結果、政治的な混乱が生じました。

この混乱が、後に黄巾の乱という大規模な反乱へと繋がっていきます。

黄巾の乱は、中国全土に広がり、漢朝の衰退を加速させました。

本記事ではまず党錮の禁の詳細とその背景を明らかにし、その影響について考察します。

その後、黄巾の乱への前兆としての党錮の禁の役割を探り、最後にこれらの出来事が世界史に与えた影響を考察しましょう。

また三国志のファンの方々にとっても、党錮の禁と黄巾の乱は歴史の大きな転換点として必要な知識と考えます。

この記事を通じて、歴史の裏側に隠されたドラマとその背景を深く掘り下げ、当時の政治的、社会的な動きがどのように影響し合っていたのかを知ることができます。

この記事は、三国志に関連する知識を深めるだけでなく、世界史の中での中国の位置づけを再認識する機会を提供します。

それでは党錮の禁から黄巾の乱へと続く道筋を辿りながら、激動の時代の真実を解き明かしていきましょう。

[quads id=2]

世界史における党錮の禁と黄巾の乱について

党錮の禁の定義と背景

党錮の禁(とうこのきん)は、漢朝末期に起こった一連の政治的弾圧事件を指します。

この事件は、中国の歴史においても特に重要な転換点とされていますが、世界史の文脈で見るとその意義はさらに広がります。

党錮の禁は、単なる国内政治の混乱を超えて、当時の国際的な政治・経済情勢にも影響を及ぼした重要な出来事でした。

宦官と官僚について

党錮の禁は、宦官(かんがん)と官僚(党人)との権力闘争が激化した結果、官僚たちが弾圧された事件です。宦官とは去勢された男性で、主に皇帝や皇族の側近として仕え、宮廷内で大きな権力を握る存在でした。

彼らは皇帝の近くに仕えることで、しばしば絶大な影響力を持ち、官僚と対立することが多かったのです。

具体的には、漢朝の中枢で力を持っていた宦官たちが、自らの権力を守るために党人を捕らえ、拷問し、殺害するなどの手段を講じました。

これにより優秀な官僚や知識人が排除され、政治の腐敗と混乱が著しく進行していったのです。

世界史の文脈で見る党錮の禁の影響

この時期、中国(後漢王朝)は内外の困難に直面していました。

内部では政治の腐敗と経済の不安定さが広がり、農民たちは困窮し、反乱の機運が高まっていたのです。

外部では異民族の侵入が頻発し、国境地帯の防衛が脅かされます。

このような状況下で、党錮の禁は漢朝の統治能力を著しく低下させ、結果的に黄巾の乱などの大規模な反乱を引き起こす要因となりました。

世界史の視点から見ると、党錮の禁は一国の内部問題にとどまらず、当時の国際社会における中国の地位や影響力にも深刻な影響を与えます。

後漢王朝は中華地域だけでなく、アジア全体における強大な帝国としての地位を築いていました。

しかし党錮の禁による内部崩壊はその威信を揺るがし、周辺諸国や交易路にも影響を与えていったのです。

党錮の禁の背景には、漢朝の官僚制度の欠陥や、宦官の台頭、そして皇帝の権威低下がありました。

これらの要因が複雑に絡み合い、最終的に政治的な大混乱を招いたのです。

この混乱が、やがて黄巾の乱という形で爆発し、中国全土を巻き込む大動乱へと発展していきます。

党錮の禁は単なる中国史の一ページではなく、世界史の中での重要な転換点として位置づけることができます。この事件を理解することで、当時の中国の内政と国際的な関係、そしてその後の歴史的展開をより深く理解することができるでしょう。

主要人物とその役割

宦官側(濁流派)

- 曹節(そうせつ):

- 宦官のリーダーであり、権力を握るために多くの官僚を弾圧した。

- 張譲(ちょうじょう):

- 宦官の一人で、曹節と共に党錮の禁を主導し、官僚たちを迫害した。(三国志においても有名)

- 侯覧(こうらん):

- 曹節や張譲と共に行動し、官僚への弾圧に積極的に関与した。

官僚側(清流派)

- 李膺(りよう):

- 知識人・官僚であり、党錮の禁の際に弾圧された主要な人物の一人。清廉潔白な人物として知られる。

- 陳蕃(ちんはん):

- 優れた官僚であり、党錮の禁により迫害された。改革を求める姿勢が宦官たちの反感を買った。

- 范滂(はんほう):

- 正義感が強く、党錮の禁に対して反抗したために逮捕・拷問された。

- 劉表(りゅうひょう):

- 清流派の一員であり、後に荊州の刺史として知られる。党錮の禁の際には若手の官僚として活躍。(三国志においても有名)

- 張邈(ちょうばく):

- 清流派の一員であり、宦官に対する反対運動を主導した。弾圧されるもその後も反抗の意志を示した。

皇族

- 漢王朝皇帝 霊帝(れいてい):

- 漢朝の皇帝。宦官に依存し、彼らの権力を強化する結果となった。党錮の禁の背景に彼の統治の弱さがある。

これらの人物たちが、党錮の禁において重要な役割を果たしました。

宦官側(濁流派)の人物たちは権力維持のために弾圧を主導し、官僚側(清流派)の人物たちはそれに抵抗し、多くが犠牲となりました。

この権力闘争が、後の黄巾の乱や漢朝の崩壊へと繋がる大きな要因となったのです。

事件の発生と経緯(時系列)

- 168年:

- 宦官たちの権力が増大し、政治腐敗が進行。

- 清流派(官僚)と濁流派(宦官)との対立が激化。

- 169年:

- 宦官たちが自らの権力を守るために清流派の官僚たちを弾圧。

- 李膺、陳蕃、范滂などの清流派の主要人物が逮捕され、拷問を受ける。

- 172年:

- 清流派の官僚たちが宦官の権力に対抗するために組織的な活動を開始。

- 張邈、劉表などが反宦官運動を主導。

- 175年:

- 宦官たちがさらに権力を強化し、反対勢力の弾圧を続ける。

- 多くの官僚が投獄され、一部は処刑される。

- 177年:

- 宦官による弾圧が一時的に緩和され、一部の官僚が解放される。

- しかし、宦官と官僚の対立は続く。

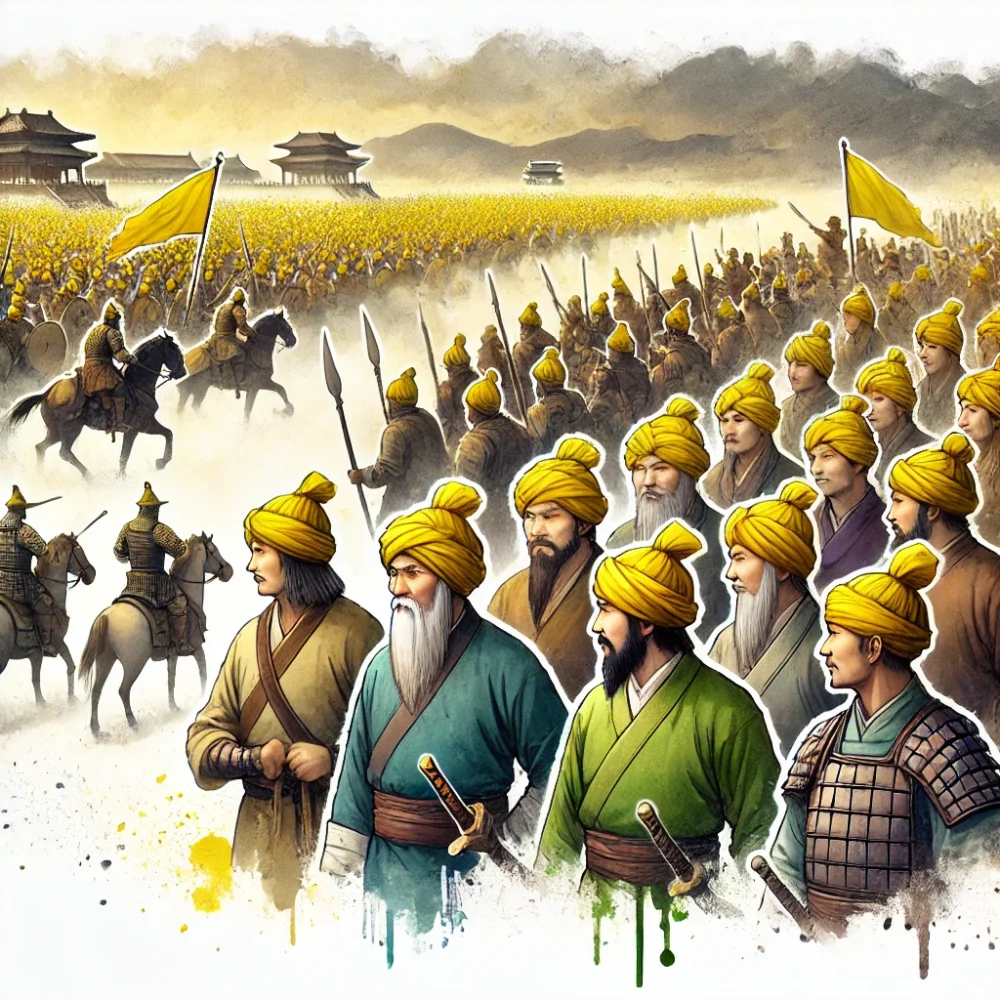

- 184年:

- 黄巾の乱が勃発。農民反乱が全国に広がり、漢朝の統治が揺らぐ。

- 党錮の禁の影響で、政治的混乱がさらに深刻化。

- 189年:

- 漢霊帝の死後、宦官の権力がさらに強化。

- 曹操などの軍閥が台頭し、後の三国時代の幕開けとなる。

これらの一連の出来事が、党錮の禁の発生と経緯を時系列で示しています。

宦官と官僚の対立が激化し、最終的に黄巾の乱や漢朝の崩壊へと繋がっていくのです。

世界史で見る党錮の禁がもたらした影響

政治的影響

- 清流派官僚の排除により、宦官の権力が強化され、政治の腐敗が進行。

- 漢朝の統治能力が低下し、中央政府の権威が失墜。

- 地方豪族や軍閥の台頭を招き、後の三国時代の混乱を引き起こす。

社会的影響

- 知識人や官僚層の弾圧により、社会的な不安と混乱が拡大。

- 農民や庶民の不満が増大し、反乱の機運が高まる。

- 文化・教育の停滞が起こり、知識層の社会的影響力が低下。

経済的影響

- 政治の混乱と腐敗により、税収が減少し、経済が停滞。

- 農業生産が減少し、農民の生活が困窮。

- 商業活動が低迷し、交易が減少。

- 黄巾の乱などの反乱が経済にさらに打撃を与える。

世界史における党錮の禁と黄巾の乱(他地域との比較)

世界史の文脈で見る党錮の禁と黄巾の乱

党錮の禁と黄巾の乱は、漢朝末期における中国の政治的・社会的な大変革を象徴する出来事です。

これらの事件は、中国国内における権力闘争と農民反乱の一例としてだけでなく、世界史の文脈で見ると、同時期の他地域における類似の出来事と比較することで、その影響力と重要性をより深く理解することができます。

党錮の禁は宦官と官僚の対立が激化し、官僚たちが弾圧される一連の事件を指します。

この事件は権力闘争が一国の政治体制を大きく揺るがし、結果として社会全体に広範な影響を及ぼすことを示しています。

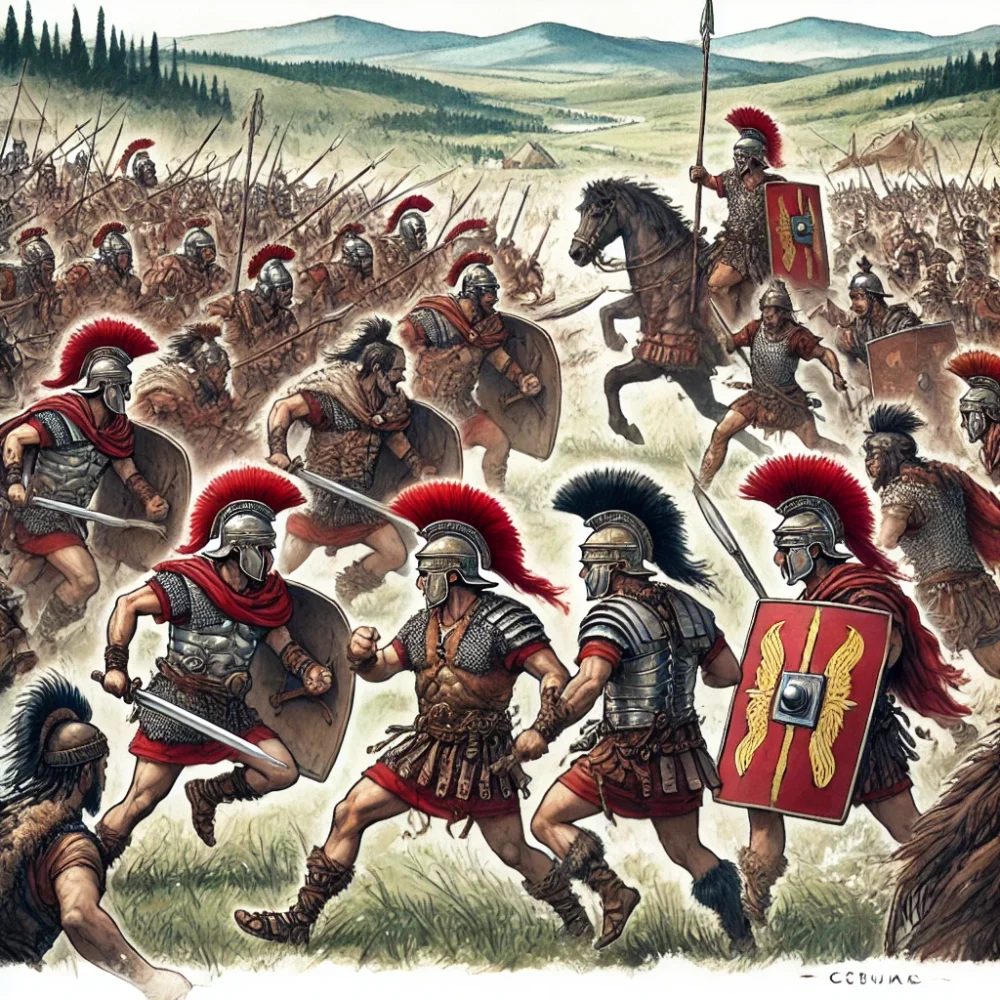

例えば同時期のローマ帝国では、皇帝の側近や軍部との権力闘争が政治的混乱を引き起こし、帝国の統治に大きな影響を与えていました。

一方、黄巾の乱は、農民たちが蜂起し、漢朝全土に広がった大規模な反乱です。

これは社会的・経済的な不満が高まり、抑圧された層が反乱を起こす典型的な例と言えるでしょう。

ヨーロッパでも中世に入ると、農民反乱が頻発し、封建制度の崩壊を促進する要因となりました。

例えば、14世紀のイングランドでは、ブラックデスによる人口減少と経済的困窮が重なり、1381年にワット・タイラーの乱Wikipediaが勃発していますね。

党錮の禁と黄巾の乱は、以下の点で世界史における他の地域の出来事と共通しています:

- 権力闘争と政治的混乱:

- 党錮の禁とローマ帝国の権力闘争は、権力を巡る内部対立が政治体制を揺るがす点で類似しています。

- 社会的不満と反乱:

- 黄巾の乱と中世ヨーロッパの農民反乱は、経済的困窮や社会的不満が大規模な反乱へと繋がる点で共通しています。

- 長期的な影響:

- 党錮の禁と黄巾の乱は、漢朝の衰退と三国時代への道を開きました。同様に、ローマ帝国の権力闘争や中世ヨーロッパの農民反乱は、それぞれの地域における長期的な社会変動を引き起こしています。

これらの比較を通じて、党錮の禁と黄巾の乱が世界史においても重要な位置を占めることが理解できます。

これらの事件は、一国の内部問題にとどまらず、広範な歴史的影響を及ぼし、同時期の他地域の出来事と共鳴し合うことで、世界の歴史に大きな影響を与えたのです。

同時期の他地域の出来事との比較

党錮の禁と黄巾の乱は、漢朝末期の中国における重要な出来事ですが、同時期の他地域でも類似の政治的・社会的動乱が見られました。

以下に、ローマ帝国や他の地域の具体的な出来事と比較して、その共通点と相違点を考察します。

ローマ帝国の内部対立と政治的混乱

- セウェルス朝の崩壊(193年-235年):

- セウェルス朝の終焉は、ローマ帝国における内乱と政治的混乱の時代を引き起こしました。この時期、軍人皇帝が頻繁に即位し、皇位を巡る争いが絶えず続きます。権力闘争により、帝国の中央統治が弱体化し、地方の統治力も低下したのです。

- 共通点: ローマ帝国における権力闘争は、党錮の禁で見られた宦官と官僚の対立と類似しています。両者ともに、内部対立が国家の統治能力を低下させ、政治的混乱を引き起こしました。

- カラカラ帝の暗殺(217年):

- ローマ皇帝カラカラが暗殺され、その後、ローマ帝国は一連の内乱と皇帝暗殺事件に見舞われます。この政治的不安定さが、帝国全体の統治に悪影響を及ぼしました。

- 共通点: 皇帝の暗殺や内乱による政治的不安定さは、党錮の禁による政治的混乱と相似しています。どちらも、指導者層の不安定さが国家全体の動揺を引き起こしました。

パルティア帝国の権力闘争

- アルタバノス4世の即位(213年):

- パルティア帝国でも権力闘争が続き、アルタバノス4世が即位する一方で、内部対立が激化しました。王族や貴族間の権力争いが、帝国の統治に大きな影響を与えるのです。

- 共通点: パルティア帝国の内部対立は、党錮の禁における宦官と官僚の権力闘争と似ています。どちらも、内部の権力闘争が国家の安定を脅かしていますね。

黄巾の乱とヨーロッパの農民反乱

- ガリア戦争(58年-50年):

- 紀元前ではありますがローマ帝国では、ガリア戦争が繰り広げられ、ガリアの部族がローマ支配に対して反乱を起こしました。これにより、地方の安定が脅かされ、ローマの統治力が試されます。

- 共通点: ガリア戦争における反乱は、黄巾の乱における農民反乱と類似しています。どちらも、地方の反乱が中央政府の統治に大きな挑戦をもたらしたのです。

- ユダヤ戦争(66年-73年):

- ローマ帝国支配下のユダヤ人が反乱を起こし、これが大規模な戦争へと発展しました。ローマ軍は反乱を鎮圧するために多大な労力を費やし、帝国内部の不安定さが露呈しました。

- 共通点: ユダヤ戦争における反乱も、黄巾の乱と同様に、抑圧された層が反乱を起こし、中央政府の統治に大きな影響を与えた点で共通しています。

まとめ

党錮の禁から黄巾の乱への流れの総括

党錮の禁は漢朝末期における重大な政治的弾圧事件であり、宦官と官僚の権力闘争が激化する中で発生しました。

宦官たちが自らの権力を守るために清流派の官僚たちを弾圧し、多くの知識人や優秀な官僚が排除されます。

この結果、政治の腐敗が進行し、漢朝の統治能力が大きく低下していったのです。

三国志時代への影響とその後の歴史

党錮の禁と黄巾の乱は、後の三国志時代への重要な前兆となります。

漢朝の統治能力の低下と政治的混乱が続く中で、地方豪族や軍閥が力を持つようになり、曹操、孫権、劉備などの英雄たちが台頭しました。

彼らはそれぞれの勢力を築き、三国志の舞台が整いっていくのです。

黄巾の乱の後、漢朝の権威は完全に失墜し、三国時代の幕開けとなりました。

この時期には、曹操の魏、孫権の呉、劉備の蜀の三国が鼎立し、それぞれが中国全土の支配を目指して争い、戦乱と混乱の中にも英雄たちの活躍や策略が描かれ、多くの物語が生まれる伝説の時代となるのです。

記事の内容(党錮の禁から三国志)について

この記事では、党錮の禁から黄巾の乱への流れを詳細に解説し、これらの出来事が三国志時代にどのように繋がっていったのかを明らかにしました。

また世界史の文脈でこれらの出来事を捉え、同時期の他地域との比較を行うことで、党錮の禁と黄巾の乱の広範な影響を理解する手助けをしました。

この記事を通じて、読者の皆さんが漢朝末期の政治的・社会的な動乱とその影響を深く理解できたことを願っています。

歴史の重要な転換点を学ぶことで、現代における政治や社会の問題を考える一助となれば幸いです。

またこの記事は、三国志マニアにとって必見の内容であり、歴史の深淵に迫る貴重な情報を提供します。

党錮の禁と黄巾の乱の関連性を理解することで、三国志の時代背景をより深く楽しむことができるでしょう。

関連記事