三国志に登場する袁術(えんじゅつ)は、後漢末期に皇帝を僭称した武将の一人です。

しかし、彼の野望は長くは続かず、周囲の反発を受けて急速に衰退し、最後には悲惨な死を迎えました。

袁術の「最後」とはどのようなものだったのか? 彼の「死因」は何だったのか?

本記事では、袁術が皇帝を名乗るに至った経緯から、その没落、そして最期の瞬間までを詳しく解説します。

また、史実における袁術の死因を検証するとともに、横山光輝『三国志』における彼の最後の描写も紹介。

さらに、同じく袁家の出身である袁紹の死と比較しながら、袁術の結末がどのような意味を持つのかを考察します。

袁術という人物の生涯を知ることで、三国志の歴史の流れをより深く理解できるはずです。

それでは、袁術の最後と死因について詳しく見ていきましょう。

袁術の最後とは?帝位僭称から没落までの流れ

袁術は後漢末期の混乱の中で自ら皇帝を名乗り、独自の王朝を築こうとしました。

しかしその決断は多くの敵を生み、彼の勢力は急速に衰退していきます。

かつて強大な軍を率いた袁術でしたが、最終的には逃亡生活を余儀なくされ、飢えと病に苦しむことになりました。

ここでは彼がどのようにして帝位を僭称し、どのように没落していったのか、そして最後の日々を迎えるまでの経緯を詳しく見ていきましょう。

なぜ袁術は帝を名乗ったのか?

袁術が皇帝を名乗った背景には、彼の家柄と当時の政治状況が大きく関係しています。

袁術は名門・汝南袁氏の出身で、兄の袁紹と並び、後漢末期に強い影響力を持っていました。

しかし、彼は朝廷の混乱を利用し、自らが皇帝にふさわしいと考えていたのです。

決定的な要因となったのが、孫策を通じて手に入れた伝国の玉璽でした。

これは皇帝の正統性を示す象徴であり、袁術はこれを根拠に皇帝即位を宣言します。

彼の即位は、当時の権力者である曹操や劉備、さらには同じ袁家の袁紹からも強く反発されました。

また袁術は「後漢はすでに衰退し、新たな皇帝が必要だ」と考え、南方に独自の政権を築こうとしました。

しかしその判断はあきらかに時期尚早であり、多くの勢力を敵に回す結果となります。

彼の皇帝僭称は、やがて自身の没落を早める大きな要因となるのです。

各勢力から見放され、衰退していく袁術

皇帝を名乗った袁術でしたが、その決断は各勢力からの強い反発を招きました。

まず曹操や劉備、袁紹といった有力者は、彼を正統な皇帝と認めず、討伐の姿勢を強めます。

特に袁紹は同じ袁家の出身でありながら、袁術の皇帝即位を「逆賊の行為」として糾弾しました。

さらに、頼みの綱であった孫策も袁術を見限ります。

当初は協力関係にあったものの、袁術の無謀な政策に失望し、最終的には彼との関係を断ちました。

この決別は袁術にとって致命的であり、南方の拠点を失うことになります。

また袁術の政治は浪費が激しく、配下の兵士や民衆の支持を徐々に失いました。

糧食不足が深刻化し、次第に部下たちは離反し始めます。

最盛期には強大な軍勢を誇った袁術も、やがて戦える兵を失い、逃亡を余儀なくされました。

かつての威勢は完全に消え去り、彼の没落はもはや時間の問題となっていったのです。

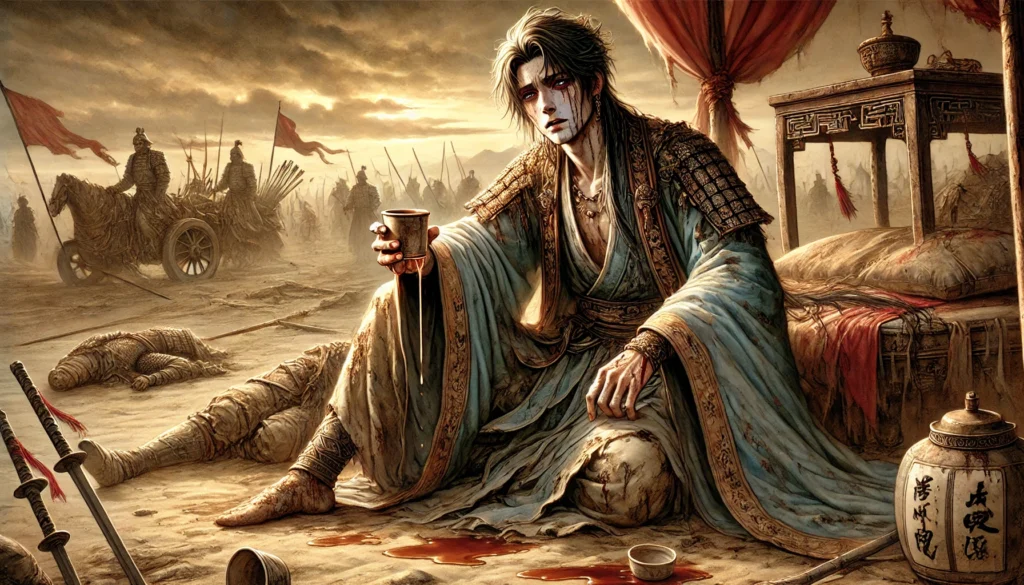

袁術の最後の日々と最期の言葉

歴史的事実に基づく袁術の最後

袁術は各勢力から見放され、頼れる者もいなくなった末に、逃亡生活を余儀なくされました。

食糧不足と病に苦しみながら、彼は部下に助けを求めるものの、すでに誰も彼を支える者はいません。

最終的に袁術は江亭(現在の安徽省一帯)にたどり着くものの、そこで飢えと病のために衰弱し力尽きたのです。

史料によると、袁術は最期の瞬間、「蜂蜜入りの冷水を飲みたい」と言い残し、息絶えたとされています。

かつては贅を尽くした豪奢な生活を送っていた彼が、最後には飲み物すら満足に得られない状態に追い込まれたことを示す、象徴的なエピソードです。

横山三国志における袁術の最後

横山光輝の漫画『三国志』では、袁術の最期は史実に基づきつつも、より悲劇的に描かれています。

物語の中で彼は、かつての栄華を夢見るように「美酒や美食が食べたい」と呟きながら、やせ衰えた姿で命を落とします。

特に蜂蜜入りの冷水を求めるシーンは、彼の傲慢さと没落の対比を際立たせる印象的な場面となっていますね。

また、漫画では袁術が最後までプライドを捨てきれず、皇帝としての自負を持ちながらも、無惨な結末を迎える様子が強調されています。

この演出は、彼の野心と失敗をより強く印象付けるものとなっているのです。

袁術の死因と最後の真相を考察する

袁術の最後は、単なる病や飢えによるものだけではなく、彼の判断ミスや政治的な行動が大きく影響していました。

皇帝を僭称したことで各勢力から孤立し、頼れる者を失った彼は、最終的に逃亡生活の末に力尽きることになります。

しかし、その過程にはさまざまな要因が絡み合っており、単純な「敗北者の末路」では片付けられません。

本章では、袁術がなぜここまで追い詰められたのか、彼の死因を単なる飢えや病ではなく政治的な視点からも考察し、最後の瞬間に至る真相を深掘りしていきます。

また袁術自身の誤った決断の一つである「袁紹への庇護要請」にも触れ、彼の死を早めた要因について詳しく見ていきましょう。

袁術の最後はなぜここまで悲惨だったのか?

袁術の最後は、飢えと病に苦しみながら孤独のうちに息絶えるという、三国志の中でも特に悲惨なものでした。かつて強大な軍を率い、皇帝を僭称するまでの権勢を誇った人物が、なぜここまで追い詰められたのでしょうか。

その背景には決断の誤り、外交戦略の失敗、経済政策の崩壊といった複数の要因が絡んでいます。

ここでは彼がどのような思考に基づいて行動し、それがどのような結果を招いたのかを考察していきます。

皇帝僭称という最大の誤算

袁術が皇帝を名乗ったのは、西暦197年のことでした。

この決断こそが、彼の没落を決定づける最大の要因だったといえます。

袁術の思考の根底には、名門・袁氏の血統と**「伝国の玉璽」の所有**が、自身の正統性を保証するという考えがありました。

後漢が衰退し皇帝が実権を持たない状況の中で、袁術は自らが新たな皇帝となることで天下を統べることができると信じていたのです。

しかしこの判断は大きな誤算でした。

袁術の皇帝僭称は、多くの有力者たちに「逆賊」とみなされる原因となりました。

特に同じ袁家の出身である袁紹が強く反発し、曹操や劉備、さらには孫策までもが袁術と距離を置くようになります。

もともと強い勢力を持っていた袁術ですが、孤立が進むことで軍事的な劣勢が明確になっていきました。

外交戦略の失敗と孤立化

袁術は皇帝を名乗る以前から、周囲の勢力と敵対関係にありました。

特に曹操や劉備、袁紹とは対立を深めており、唯一協力関係にあった孫策も、やがて離反してしまいます。

袁術が皇帝を僭称したことにより、孫策はこれ以上の関係維持は危険だと判断し彼との同盟を破棄。

その結果、袁術は南方の支援を失い、物資の供給が困難になります。

また袁紹との関係も修復できず、北方からの支援も受けられませんでした。

この外交の失敗は、彼の勢力基盤を大きく揺るがし、兵の補充や食糧確保をさらに難しくする要因となりました。

本来であれば、曹操や袁紹との対立を避け、孫策との同盟を維持することで独自の政権を安定させるべきでしたが、袁術は自らの地位を誇示することを優先し、戦略的な柔軟性を欠いてしまったのです。

経済政策の失敗と兵士の離反

袁術の治世では、経済政策も大きな問題となりました。

彼は皇帝を名乗った後、独自の貨幣制度を導入しようとしましたが、これが失敗に終わります。

当時の貨幣経済はすでに混乱していましたが、袁術の新たな貨幣は信用を得られず、商人や農民からの反発を招く結果となりました。

また、戦争の継続による重税も民衆の負担を増加させました。

兵士たちへの給料の支払いも滞るようになり、多くの兵が袁術の元を離れていきます。

かつては強大な軍勢を誇っていた彼も、経済的な混乱により戦力を維持できなくなり、次第に戦える兵を失っていきました。

特に食糧不足は致命的だったようです。

農民たちが重税に耐えかねて土地を捨てたり、他勢力へ逃げたりしたため、袁術軍は物資を確保できなくなりました。

食料の枯渇は兵士の士気を著しく低下させ、多くの者が袁術を見捨てていく結果を招いたのです。

袁術の思考と誤った判断の連鎖

袁術の行動を振り返ると、彼の判断ミスは単なる偶然ではなく、彼の思考そのものが悲劇を生んだと考えられます。

まず、袁術は「名門の血統こそが天下を取る資格を持つ」という固定観念に縛られていました。

後漢の衰退を目の当たりにし、自らが皇帝となることで新たな秩序を築けると信じていたのでしょう。

しかし、実際には三国志の時代は実力主義の時代であり、単なる血統だけでは天下を取ることはできませんでした。

さらに彼は自身の権威を誇示することを優先し、柔軟な外交を行えなかったことも大きな問題でした。

曹操のように時には妥協し、時には同盟を結びながら力を蓄える戦略が取れれば、状況は違っていたかもしれません。

しかし、袁術はあくまで「自分こそが正統な皇帝である」と主張し続け、敵を増やす一方となるのです。

加えて経済政策に関しても、袁術は民衆の不満を理解せず、強引に新たな体制を築こうとします。

その結果、統治の基盤となるはずの民衆や兵士たちからも見放されることになりました。

結論:袁術の最後は「避けられた悲劇」だったのか?

袁術の最後は、彼の誤った決断の積み重ねによるものでした。

皇帝僭称という過信、外交戦略の失敗、経済政策の崩壊――これらすべてが彼の滅亡を早める要因となりました。

もし袁術がより慎重に行動し、曹操や孫策との関係を維持しながら勢力を整えていれば、彼の最後はもう少し穏やかなものになっていたかもしれません。

しかし彼は自らの誇りを優先し、状況に応じた柔軟な対応ができなかったため、最終的に孤立し、無惨な死を遂げることになったのです。

袁術の死因は単なる病と飢えだったのか?

飢えと病だけでは説明できない袁術の死

袁術の死因は、一般的には飢えと病による衰弱死とされています。

実際、彼は逃亡生活の中で食糧を確保できず、極度の飢えに苦しみながら死亡しました。

しかし、彼の死を単なる飢えや病気だけで説明するのは不十分です。

そこには精神的な衰弱や組織崩壊が深く関わっていたと考えられます。

まず、袁術は精神的に大きな挫折を経験していました。

皇帝を名乗りながらも、各勢力から見放され、かつての部下や盟友すら彼を見限りました。

誇り高かった彼にとって、この状況は耐えがたいものだったでしょう。

権力者が精神的に追い詰められることで、正常な判断力を失い、生存への意欲すら低下した可能性がありますね。

また、彼の組織は完全に崩壊していました。

兵士たちは次々と離反し、食料供給も途絶え、彼を支える者は誰もいませんでした。

孤立した状態では、病にかかっても治療を受けられず、衰弱は加速していきます。

最終的に、身体だけでなく精神的にも疲弊し、死に至ったと考えられます。

つまり袁術の死因は単なる病や飢えではなく、精神的な絶望と権力の崩壊がもたらした「政治的な死」でもあったのです。

なぜ河北の袁紹に庇護を求めたのか? その判断は適切だったのか?

袁術は没落の末に、かつての同族である袁紹に庇護を求めようとしました。

しかし、この選択は結果的に彼の最後を早める要因となりました。

では、なぜ彼は袁紹のもとへ向かおうとしたのでしょうか?

まず、袁術には名門・袁氏の血統に頼ろうとする考えがあったと考えられます。

袁紹とは確執があったものの、他に頼るべき強力な勢力もなく、同族であれば最後の頼みの綱になると考えたのでしょう。

しかし袁紹はすでに曹操との対立で忙殺されており、戦力を分散させる余裕はありませんでした。

さらに、袁術の皇帝僭称を快く思っていなかったため、彼を受け入れることはなかったのです。

この判断は、政治的にも戦略的にも適切ではありません。

袁術は袁紹の性格を読み誤り、頼る相手を誤ったことで完全に孤立してしまいました。

結果的に袁紹にも拒絶され、逃げ場を失った袁術は衰弱し、最後を迎えることになったのです。

袁紹の最後と比較して見えてくるもの

袁術と袁紹はどちらも名門・袁氏の出身であり、後漢末期に大きな勢力を築いた人物です。

しかし、二人の最後を比較すると、袁紹は病に倒れながらも一定の権力を維持したまま死んだのに対し、袁術は飢えと病に苦しみ、孤独の中で無惨な死を遂げました。

なぜこのような違いが生まれたのでしょうか?

以下の比較表で両者の最後を整理し、袁術の悲惨な結末に至った要因を考察します。

袁術と袁紹の最後の比較表

| 項目 | 袁術 | 袁紹 |

|---|---|---|

| 勢力の規模 | 一時は強力な軍を保有するも、皇帝僭称後に急速に衰退 | 官渡の戦いで敗北するも、一定の支配領域を維持 |

| 死亡時の状況 | 飢えと病に苦しみ、孤立の末に衰弱死 | 曹操との戦いに敗れ、精神的な打撃を受けた末に病死 |

| 味方の有無 | 多くの部下が離反し、支援者なし | 息子たちや一部の家臣が最後まで付き従う |

| 経済状況 | 貨幣制度の失敗により財政崩壊 | 官渡の敗北後も一定の経済基盤を維持 |

| 死後の影響 | 彼の勢力は完全に崩壊し、歴史から消える | 息子たちが曹操に抵抗し、戦いは続く |

| 死因の要素 | 飢え・病・精神的衰弱・孤立 | 病・精神的衰弱・内部分裂 |

| 最後の言葉 | 「蜂蜜入りの冷水が飲みたい」 | 最後まで曹操に対する悔しさを抱えたまま死去 |

袁術の最後がより悲惨だった理由

この比較から、袁術の最後が袁紹よりも悲惨だった理由として、以下の点が挙げられます。

- 皇帝僭称による孤立

袁術は皇帝を名乗ったことで各勢力と対立し、味方を失いました。一方の袁紹は、官渡の戦いに敗れたものの、完全に孤立することはなく、一族や家臣に支えられました。この違いが、最期の状況を大きく分けたといえます。 - 経済基盤の崩壊

袁術は新たな貨幣を発行するなど、無謀な経済政策を行った結果、商人や民衆の支持を失い、兵糧の確保すら困難になりました。対して、袁紹の領地では戦争による混乱があったものの、最低限の経済基盤は維持されています。 - 精神的な耐性の違い

袁紹は官渡での敗北後もなお曹操と戦う意志を持っていましたが、袁術は皇帝としてのプライドが打ち砕かれたことで、精神的に崩壊していったと考えられます。これは彼の最後の言葉にも表れており、絶望の中で「蜂蜜入りの冷水」を求めた彼の姿は、まさに敗北者の象徴ともいえるでしょう。 - 死後の影響の違い

袁術の死後、彼の勢力は完全に消滅しました。一方で、袁紹の息子たちはその後も曹操と戦いを続け、一定の影響力を残しました。袁術の統治がいかに不安定で、部下たちからの信頼を失っていたかが、この違いからも分かります。

結論:袁術の最後は避けられたのか?

袁術の最後は、彼の誤った判断と短絡的な行動によるものが大きかったといえます。

皇帝を名乗らず、袁紹や孫策と協力しながら慎重に勢力を拡大していれば、彼の運命は違っていたかもしれません。

しかし、彼は「名門の血統」「皇帝の正統性」といった幻想に囚われ、周囲の反感を買う道を選んでしまいました。

結果として袁術は味方を失い、飢えと病に苦しみながら、歴史の舞台から完全に姿を消すことになったのです。

袁術の最後と死因 その背景のまとめ

本記事のポイント

- 袁術の皇帝僭称が彼の没落を決定づけた最大の要因であった。

- 皇帝を名乗ったことで、曹操・劉備・袁紹・孫策と敵対し、味方を失った。

- 経済政策の失敗(新貨幣発行・重税)により、財政が崩壊し、兵糧不足が深刻化した。

- 兵士の離反が相次ぎ、勢力の維持が困難になった。

- 最終的に逃亡生活を余儀なくされ、飢えと病に苦しみながら孤独の死を迎えた。

- 精神的な衰弱も影響し、最後の言葉は「蜂蜜入りの冷水が飲みたい」という哀れなものだった。

- 袁紹と比較すると、袁術の最後はより悲惨であり、その違いは「孤立・経済基盤の崩壊・精神的な耐性」にあった。

- 河北の袁紹に庇護を求めるという選択も誤りであり、死を早める要因となった。

- 彼の死因は単なる飢えや病だけではなく、政治的な失敗と精神的な崩壊の結果であった。

総括:袁術の最後はなぜここまで悲惨だったのか?

袁術は皇帝を名乗るという決定的な誤りを犯したことで、味方を失い経済基盤を崩壊させ、結果的に逃亡生活の末に衰弱死しました。

彼の死因は表面的には「飢えと病」ですが、その本質は政治的な失敗・戦略の誤り・精神的な耐性の欠如にありました。

袁術は、名門の血統や伝国の玉璽を頼りにして天下を取れると考えましたが、実際の三国志の時代は実力主義の世界でした。

曹操や孫策のように柔軟な戦略を取ることができず、敵を増やし続けた結果、完全に孤立してしまったのです。

また、最後の望みとして河北の袁紹に庇護を求めましたが、これも適切な判断ではありませんでした。

袁紹にとって、すでに没落し影響力を失った袁術を受け入れるメリットはなく、彼を助ける理由もありませんでした。

この決断が、袁術の逃亡生活をさらに困難なものにし、彼の死を早める要因となったと考えられます。

袁術の最後は、三国志の中でも特に教訓的な事例といえます。

権力を得るためには、名門の血統や正統性だけでなく、柔軟な戦略と実力が必要であることを彼の人生は示しています。

誇りを優先し、周囲との関係を軽視した袁術は、最終的に誰からも見放され、哀れな死を遂げることになったのです。

参考リンク 袁術Wikipedia