1274年と1281年、東アジアの歴史において重要な出来事が起こりました。

フビライ・ハン率いる元朝が、日本への侵攻を試みたのです。

いわゆる**「元寇」**と呼ばれるこの戦いは、日本とモンゴル帝国の関係を大きく左右する出来事となりました。では、なぜフビライ・ハンは日本を攻めたのでしょうか?

そして、日本はどのようにしてこの脅威を乗り越えたのでしょうか?

フビライ・ハンは、中国大陸を制圧し元朝を建国した後も、さらなる勢力拡大を図っていました。

その一環として、日本にも国書を送り服属を求めます。

しかし鎌倉幕府はこれを拒否。

そこでフビライ・ハンは軍事力をもって日本を従えようとしましたが、日本の鎌倉武士たちは激しく抵抗し、最終的に元軍は撤退を余儀なくされました。

その背景には、戦術や兵站の問題、さらには天候といった複数の要因が絡んでいたと考えられています。

本記事では、フビライ・ハンの日本侵攻の目的と背景、元寇の戦いの経過、そしてその後の影響について詳しく解説します。

「神風」という言葉の由来ともなったこの戦いの真相とは何だったのか?

そして元朝はなぜその後、対外戦争を終息させることになったのか?

歴史の流れをひも解きながら、元寇の全貌を見ていきましょう。

フビライ・ハンはなぜ日本に侵攻したのか?

13世紀、東アジアではモンゴル帝国の支配が拡大し、中国大陸ではフビライ・ハンが元朝を建国しました。

フビライ・ハンは周辺諸国に対して服属を求め、日本にも国書を送って臣従を迫りました。

しかし鎌倉幕府はこの要請を拒否。

これにより、フビライ・ハンは武力をもって日本を従えようとし、二度にわたる侵攻を決行しました。

では、なぜフビライ・ハンは日本にこだわったのでしょうか?

その背景には、東アジアの国際情勢やモンゴル帝国の外交政策が深く関わっていました。

本章では、フビライ・ハンの日本侵攻の目的と背景について詳しく見ていきます。

フビライ・ハンの日本侵攻の目的と背景

フビライ・ハンの外交戦略と拡張政策

フビライ・ハンはモンゴル帝国第5代皇帝として、1271年中華の地に元を建国。

彼の治世では征服活動だけでなく、中国的な統治制度を導入し、中央集権的な国家運営を目指しました。

これにより、南宋を滅ぼして中国全土を支配することに成功し、さらに周辺国にも影響力を拡大しようと画策します。

モンゴル帝国の外交戦略の基本は、「服属か征服か」という二択でした。

従わない国には、軍事力を背景に圧力をかけ、従属した国には一定の自治を認めるという方針です。

フビライ・ハンもこの方針を継承し、朝鮮半島の高麗を服属させた後、次の目標として日本に目を向けました。

当時の東アジアでは、中国や朝鮮などの国々がモンゴル帝国の支配下に入り、フビライ・ハンはこれらの国々を通じて貿易や朝貢関係を強化しようとしていました。

日本もその一環として服属を求められましたが、これを拒絶したことで、軍事的衝突へと発展していくのです。

なぜ日本を狙ったのか?(東アジア情勢と朝貢関係の要求)

フビライ・ハンが日本に目を向けた背景には、いくつかの理由があります。

第一にモンゴル帝国の拡張政策の一環として、日本を朝貢国に組み込もうとしたことです。

この時すでに朝鮮半島の高麗はモンゴルの支配下に入り、1271年には中華地域に元朝を建国。

フビライ・ハンは東アジア全域をその秩序に組み込み、強固な支配体制を築こうとしていました。

日本だけがその影響を受けていなかったため、外交交渉を経て従属させる意図があったと考えられます。

第二に、南宋との戦争を有利に進めるための戦略的な理由です。

1274年の文永の役時点では、南宋はまだ降伏しておらず、元朝はこの戦争を継続していました。

当時、日本は南宋との交易を行っており、特に武器や資源の供給が南宋に流れていた可能性があります。

フビライ・ハンは日本を服属させることで、南宋への物資供給を断ち切り、戦争を優位に進めようと考えたのかもしれません。

第三に、経済的な要因が挙げられます。

モンゴル帝国は征服だけでなく、貿易による経済的利益も重視しています。

日本は当時、中国との交易を通じて発展しており、銀や金、特産品などの資源も豊富でした。

日本を服属させることで、朝貢関係を築き、元朝の経済的基盤をさらに強化できると考えられたのです。

これらの要因が重なり、フビライ・ハンは日本を朝貢国とするために外交交渉を進めました。

しかし鎌倉幕府はこれを拒否したため、最終的に武力による侵攻が決定されたのです。

フビライ・ハンの国書と日本の対応

国書の内容と鎌倉幕府の対応

フビライ・ハンは日本を元朝の支配下に組み込むため、まずは外交による服属を求めました。

その手段として、1271年から1273年にかけて日本に国書を送っています。

フビライ・ハンの国書は、日本に対して朝貢関係を結ぶことを求める内容で、「元朝の支配を受け入れれば友好関係を築くが、拒否すれば戦になる」といった意図が示されていました。

この外交手法は、モンゴル帝国が他国に対して採用していた**「服属か戦争か」**という方針に基づいています。

しかし当時の日本は鎌倉幕府が支配しており、朝廷(京都)と幕府(鎌倉)の二重構造となっていました。

国書は最初は太宰府に届けられ、最終的に幕府に伝えられましたが、幕府の執権北条時宗はこれを拒絶します。日本側は元朝の要求に対して、正式な返答を行わず、使者を送り返すだけで対応しました。

フビライ・ハンはその後も国書を送り続けましたが、幕府はこれを無視し続け、最終的に元朝は武力行使を決断することになるのです。

日本はなぜ無視したのか?(儒教的価値観、幕府の意図)

日本がフビライ・ハンの国書に対して明確な返答をせず、最終的に無視する形をとった背景には、いくつかの要因があります。

第一に、儒教的価値観と国際関係の違いです。

モンゴル帝国は中国文化の影響を受けており、特に元朝では中華思想が強くなりつつありました。

これは「天子の命によって周辺国は朝貢するべき」という考え方に基づいています。

しかし日本にはこのような朝貢関係の概念がなく、あくまで独立した政権として元朝の支配を受け入れる考えはありませんでした。

そのため、元朝の国書は日本にとって「不当な要求」と見なされたのです。

第二に、鎌倉幕府の政治的意図がありました。

当時の日本は武士が実権を握る時代であり幕府の権威を示すためにも、外国からの要求に従うことはできません。

特に北条時宗は元朝に対して強硬な姿勢を貫き、日本の独立を守ることを最優先としました。

もし元朝に屈してしまえば、幕府の威信が揺らぎ、武士たちの統制が困難になる可能性もあったのです。

このように日本側は外交的な対応ではなく、完全な無視という選択をしました。

この結果、フビライ・ハンは外交での解決を断念し、日本侵攻を決断することになったのです。

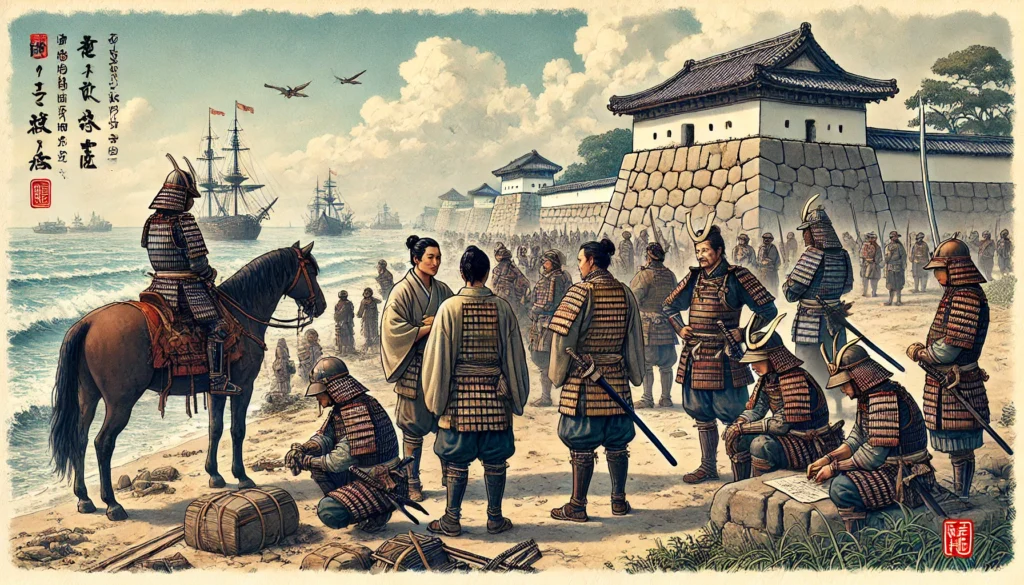

元寇の戦い(1274年・1281年)と日本の防衛

2度の侵攻の流れ(文永の役・弘安の役)

フビライ・ハンは、国書による外交交渉が拒絶されたことを受け、1274年(文永の役)と1281年(弘安の役)の2度にわたって日本への侵攻を決行しました。

文永の役(1274年)では、元朝とその属国である高麗の連合軍が対馬・壱岐を攻撃した後、九州の博多湾に上陸しました。

元軍は組織的な戦術を用い、**集団戦と火薬兵器(てつはう)**を駆使して日本軍を圧倒し、一時は博多の町まで迫ります。

しかし夜になると元軍は撤退し、翌日には強風が吹いたことで戦闘が中断。

結果として、元軍は大規模な戦いをせずに撤退しました。

弘安の役(1281年)では、元朝は南宋を滅ぼした後、より大規模な侵攻軍を編成しました。

高麗軍と元軍を主体とする東路軍(約4万人)と、南宋の旧軍を主体とする江南軍(約10万人)が日本を攻める計画でした。

しかし日本側の防衛体制は強化されており、博多湾の防塁や鎌倉武士の激しい抵抗により、元軍は上陸戦に苦しみます。

その後、暴風雨(神風)が発生し、元軍の艦隊は壊滅。

これにより元軍は再び撤退を余儀なくされ、日本侵攻は完全に失敗に終わったのです。

日本の防衛戦略と元軍の特徴(防塁の築造、蒙古襲来絵詞から見る戦術)

文永の役後、日本側は**博多湾沿岸に防塁(石築地)**を築くことで、防衛力を大幅に強化しました。

この防塁は高さ2メートル以上に及び、敵軍の上陸を阻止する役割を果たしました。

弘安の役では、この防塁のおかげで元軍の上陸作戦は大きく制限され、戦いはより日本軍有利に進むのです。

元軍の戦術は、それまでの日本の戦い方とは異なっていました。

日本の武士が個々の武勇を重視し、一騎討ちを挑む戦い方をしていたのに対し、元軍は集団戦法を用い、隊列を組んで統制の取れた攻撃を行います。

また火薬兵器である**「てつはう」(手榴弾)**を使用し、これは日本の武士たちに衝撃を与えました。

この戦いの様子は、後に描かれた**「蒙古襲来絵詞」**にも記されており、当時の戦闘の激しさや日本軍の奮戦がうかがえます。

絵詞には防塁の前で戦う武士の姿や、てつはうの爆発によって混乱する日本軍の様子が詳細に描かれており、元寇の実態を知る貴重な史料となっていますね。

鎌倉武士の士気の高さと戦い方(一騎討ちの精神、局地戦での粘り強さ)

元寇の際、日本の武士たちは伝統的な戦い方である一騎討ちの精神を持ち続けました。

戦闘の初期には、敵将を名乗り、正面から勝負を挑むスタイルを取る武士もいましたが、元軍の集団戦術に対応するため、次第に局地戦や夜襲などの戦法を駆使するようになります。

鎌倉武士は、長年の戦で培った個人戦の技術や弓術の精度に優れていました。

特に博多湾での戦闘では、海岸線に配置された武士たちが弓矢による遠距離攻撃を行い、元軍の上陸を阻止しようとしました。

さらに、陸戦では機動力を活かして小規模な戦闘を繰り返し、元軍に大きな損害を与えたのです。

また弘安の役では、元軍が海上に長期間とどまったため、日本軍の夜襲が効果的に機能しました。

鎌倉武士は夜間に小舟で奇襲をかけ、元軍の士気を低下させるとともに、補給路を断つ戦法を用いました。

このような粘り強い戦い方が、日本の防衛成功につながったと考えられます。

フビライ・ハンの日本侵攻がもたらした影響とその後

フビライ・ハンによる2度の日本侵攻は、単なる一国間の戦いではなく、東アジア全体の国際関係にも影響を及ぼしました。

日本では鎌倉幕府が元軍の侵攻を防いだものの、その後の政治や社会に大きな変化が。

一方、元朝にとっても、日本遠征の失敗は莫大な戦費を要し、対外戦争の限界を示す出来事となりました。

また、「神風」の伝説が生まれ、日本の国防意識が強まるきっかけとなるなど、精神的な影響も少なくありませんでした。

本章では元寇が日本と元朝の双方にもたらした影響、そしてその後の歴史の流れについて詳しく見ていきます。

元寇の影響(日本・元朝の両面から)

鎌倉幕府の変化とその後の影響(御家人の負担増大、守護・地頭の強化)

元寇は、日本の防衛体制に大きな影響を与えました。

鎌倉幕府は元軍の侵攻に備えるため、九州の沿岸防衛を強化し、御家人たちに出兵を命じました。

しかし、元寇の戦いは領地の拡大を伴うものではなく、戦に参加した武士たちは十分な恩賞を得ることができません。

これにより幕府への不満が高まり、後の鎌倉幕府の衰退につながったとされています。

また幕府は元寇後、九州の防衛をさらに強化するため、御家人に継続的な軍役を課し、その負担を増大させました。

これにより、経済的に困窮する御家人が増え、次第に幕府の支配体制が不安定になります。

さらに幕府は防衛体制を維持するため、守護・地頭の権限を強化し、地方支配を強めるように。

この動きは、後の鎌倉幕府の倒幕運動や室町幕府の成立へとつながる要因の一つとなりました。

元朝にとっての影響(財政負担、対外戦争の終焉)

一方、元寇は元朝にとっても大きな負担となりました。

**2度にわたる日本侵攻のための戦費は莫大であり、特に弘安の役(1281年)の失敗は元朝の財政を圧迫しました。

**遠征軍の編成、兵士の補給、軍船の建造などに膨大な資源が投入されましたが、その多くは失われたのです。

この財政的負担により、フビライ・ハンの支配は国内での反発を招くようになり、元朝は次第に対外戦争を控えるようになります。

日本侵攻の失敗後、フビライ・ハンは東南アジア方面(ベトナムやジャワ)にも遠征を試みましたが、これらも失敗し、最終的に元朝は対外戦争よりも国内の安定に注力せざるを得なくなりました。

また、日本侵攻の際には、元軍の主力として朝鮮(高麗)や南宋の兵士が動員されていました。

これが長期的に見ると、元朝の支配体制に影響を与えることになります。

元軍の編成と兵站の実態

日本侵攻において、元軍の主力はモンゴル人ではなく、高麗軍と南宋の旧軍が中心でした。

1274年の文永の役では、高麗軍を主体とする東路軍(約2万5千人)が動員。

一方、1281年の弘安の役では、南宋の降伏軍を主体とした江南軍(約10万人)が加わり、元軍の総兵力は大幅に増加しました。

しかしこうした編成の影響で、元軍は統率に問題を抱えていました。

元軍は主に陸戦が得意なモンゴル騎兵を主体とする軍隊でしたが、日本遠征では海戦が中心となり、**高麗と南宋の水軍が大きな役割を果たしました。

**特に弘安の役では南宋の旧軍が主体となったことで、軍の指揮系統が複雑化し、統率が取りづらくなったと考えられます。

また兵站の問題も深刻でした。

元軍は日本遠征の際、現地での補給ができず、全ての食料や物資を持ち込む必要があります。

しかし長期間の航海によって兵士の士気が低下し、補給前に食糧不足に陥る部隊が相次ぎます。

こうした問題も、元寇の失敗につながる要因の一つとなったのです。

「神風」は本当にあったのか?

元寇において、「神風」と呼ばれる台風が元軍を壊滅させたと広く伝えられています。

特に1281年の弘安の役では、元軍の大半が暴風によって沈没したとされ、日本が救われた要因の一つとされました。

しかし近年の気象学的研究によると、この「神風」の影響は従来の説ほど決定的なものではなかった可能性も指摘されています。

気象記録や海洋データを分析すると、当時の九州付近では確かに台風が発生していた可能性は高いものの、元軍が全滅するほどの大規模な被害をもたらしたかどうかは不明確なのです。

また元軍の敗因は単に天候だけではなく、戦術や兵站の問題も大きな要因だったと推察します。

元軍は日本の防衛体制を軽視しており、特に1281年の弘安の役では、兵力を二手に分けたことで作戦の統一性が失われました。

加えて日本側は博多湾に防塁を築き、上陸を困難にしたため、元軍は長期間海上に留まることを余儀なくされました。

この間に兵士の士気が低下し、食糧不足が深刻化したことも敗北の要因に。

さらに元軍は統率の取れた組織ではなく、モンゴル兵・高麗兵・南宋兵が混在していたため、指揮系統が複雑になり、意思疎通に問題が生じていたと考えられます。

そのため元寇における元軍の敗因は、単なる「神風」だけで説明できるものではなく、日本側の防衛策や元軍の作戦の不備も大きく影響していたと考えられるのです。

元朝の対外戦争の終焉と内乱への転換

日本侵攻の失敗だけでなく、東南アジア侵攻も頓挫した

フビライ・ハンは、日本侵攻の失敗後も領土拡大の方針を変えず、東南アジアへの遠征を試みました。

特に、現在のベトナム(大越国)やジャワ(マジャパヒト王国)への侵攻を行いましたが、これらの作戦も大きな成功を収めることはできなかったのです。

1278年から1288年にかけて、元朝はベトナムの陳朝に対して3度の侵攻を行いました。

しかしベトナム軍はゲリラ戦を駆使し、元軍の補給路を断つことで戦いを有利に進めます。

特に1288年の白藤江の戦いでは、元軍の艦隊が川に仕掛けられた鉄杭によって壊滅し、完全な敗北を喫しました。

さらに1293年にはジャワ遠征を決行しましたが、現地のマジャパヒト王国の抵抗に遭い、元軍は撤退を余儀なくされました。

これらの戦いで、モンゴルの騎馬戦術はジャングルや湿地の多い東南アジアでは通用しにくく、兵站の維持も困難だったことが明らかになりました。

こうして、日本侵攻と東南アジア遠征の失敗を経て、元朝の拡張政策は限界を迎えるのです。

その後、元朝は内乱鎮圧に注力し、モンゴル帝国の対外戦争は収束へ

日本侵攻や東南アジア遠征に失敗したことで、元朝は莫大な財政負担を抱えることになりました。

これにより、国内の不満が高まり、各地で反乱が相次ぎます。

特にモンゴル貴族と漢民族の対立が激化し、中央集権的な支配が難しくなっていきました。

フビライ・ハンの晩年には、国内の治安維持と反乱鎮圧に追われるようになり、対外戦争よりも内政の安定に重点を置かざるを得なくなりました。

さらに、フビライ・ハンの死後(1294年)、後継者争いが勃発し、元朝の統治体制は一層不安定になります。

この時期、モンゴル帝国全体でも分裂が進行していました。

中央アジアではチャガタイ・ハン国、西アジアではイルハン朝が独自の動きを見せ、もはや一枚岩ではなくなります。

元朝は国内の混乱を抑えることに追われ、フビライ・ハンの時代に見られたような大規模な対外遠征は行われなくなりました。

こうして日本侵攻や東南アジア遠征の失敗を契機に、元朝は対外戦争を事実上終息させ、モンゴル帝国の拡張期は幕を閉じることとなったのです。

フビライハンの日本侵攻(元寇)の全貌 まとめ

記事のポイント

- フビライ・ハンは日本を朝貢国とするため、国書を送り服属を求めたが鎌倉幕府はこれを拒絶。

- 1274年の文永の役では、高麗軍を主体とする元軍が九州に上陸したが、日本側の抵抗と悪天候により撤退した。

- 1281年の弘安の役では、南宋の降伏軍を含む大規模な元軍が再び襲来したが、日本の防塁と武士の抵抗により進軍が阻まれ、最終的に暴風によって壊滅する。

- 日本側は防塁の築造や夜襲を駆使し、局地戦で粘り強く戦った。特に鎌倉武士の士気の高さが元軍に対する防衛成功の一因に。

- 元寇の影響で鎌倉幕府は御家人の負担を増やし、それが後の幕府衰退の要因となった。

- 元朝も遠征の失敗による財政負担が大きくなり、東南アジア遠征も頓挫。結果として、対外戦争を終息させ、国内の安定に注力するようになる。

- 元寇の敗因は「神風」だけではなく、日本の防衛戦略、元軍の補給の難しさ、指揮系統の問題など複数の要因が関係していた。

元寇はフビライ・ハンの拡張政策の一環として行われた日本侵攻でしたが、日本の鎌倉幕府の防衛体制や戦術、そして元軍の戦略的欠陥が重なり、2度にわたる侵攻は失敗に終わりました。

日本ではこの戦いを通じて国防意識が高まり、「神風」の伝説が生まれるなど、精神的な影響も大きかったと言えます。

一方、元朝にとっても元寇の失敗は大きな打撃となり、東南アジア遠征の失敗とともに対外戦争の終焉を迎える契機となりました。

その後の元朝は国内の統治に力を入れることになり、モンゴル帝国の拡張期はここで事実上の終わりを迎えます。

元寇は単なる一国の戦いではなく、東アジアの歴史全体に影響を与えた重要な出来事でした。

フビライ・ハンの日本侵攻がなぜ失敗したのかを理解することで、当時の東アジアの国際関係や戦争の実態をより深く知ることができるでしょう。

参考リンク 元寇Wikipedia